尊敬する物理学者はアルベルト・アインシュタイン、あと人生が3回あってもアインシュタインの見ていた景色は見れないだろうと思っているふうたです。

この記事は高校物理を学びなおそうとしている人,そして高校生で物理を苦手と思っている人に対して物理の楽しさ奥深さを感じながら一緒に勉強していこうというテーマで書いている記事です。

今日は私が心から敬愛するアインシュタイン博士がノーベル賞を受賞した現象について解説していきたいと思います。

その名も光電効果!それでは解説していきます。

ちなみにアインシュタインは相対性理論ではノーベル賞をもらっていません。

光電効果 という謎現象

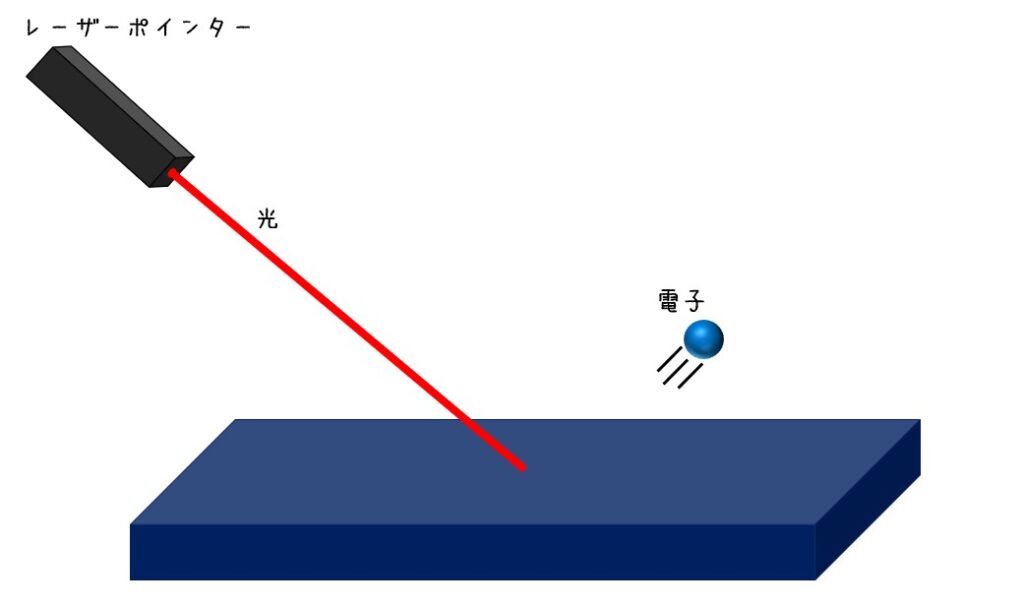

光電効果とは金属に光を当てると電子が飛び出す現象です。この時に飛び出す電子を光電子と言います。

このよくありそうな現象が19世紀には解き明かすことができませんでした。

とりあえず実験した結果どのようなことが分かったかを整理しましょう。

① 光電効果発生の有無は光の振動数によってのみ決まる

② 飛び出した光電子の運動エネルギーも光の振動数のみによって決まる

③ 光を強く(明るく)すると光電子の数が増える

へー、じゃあ光のエネルギーは振動数によって決まるんだ~。

これで解決!

これで解決するのであれば苦労しません。

実験結果から得ることのできた「光のエネルギーが光の振動数のみによって決まる」という考えこそが大きな矛盾を生み、光電効果を大いなる謎にしました。

「光は波である」という考えと矛盾してしまう

なぜこれが謎になるかというと、

「波のエネルギーは振動数だけではなく、振幅(強さ)にも依存する」という事実があるからです。

エネルギーを大きくすると光電子が飛び出すのだとすると、振幅を大きく(光を強く)した場合においても光電効果が起きないとおかしいわけです。

「光が波である」ということは「ヤングの実験」、「マクスウェル方程式」からも証明されていました。この謎に一石を投じたのが20世紀最大の物理学者アルベルト・アインシュタイン(1879~1955年)です。

終わりに

19世紀には解き明かすことができなかった現象「光電効果」

アインシュタインがこの光電効果をどのような手法で解き明かしたのかは次の記事で解説したいと思います。

次の章は現在研究が盛んに行われている量子論の入り口です。

それでは次もしっかり学んでいきましょう。じゃあね!

コメント