人間は死ぬまで勉強!

人生100年時代、様々なことを学習していくと思いますが、あなたは正しい 勉強法 で勉強していますか?

今回の記事では、大学の研究からもわかっている科学的に正しい勉強法を紹介したいと思います。

幼稚園から大人まで参考になると思いますので、これからしっかり学んでいきたいという人は最後まで見てください。

資格の勉強でなかなか覚えられないで困っている人には必見の話ですので一緒に資格取得目指して頑張りましょう。ちなみに私も基本情報技術者試験合格に向けて勉強中です。

私自身も勉強の仕方を見直さないといけないなと感じました。

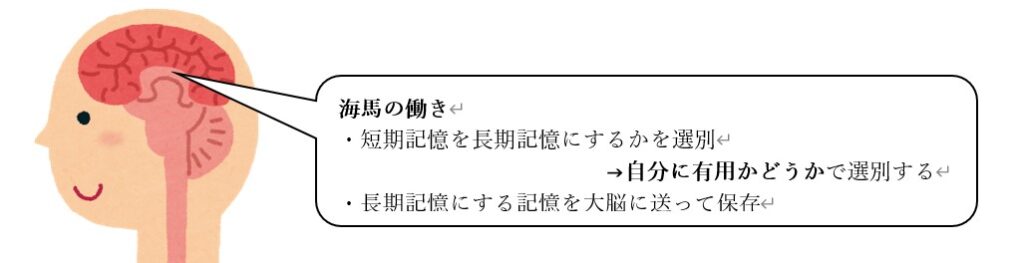

記憶の話 ~海馬の働き~

勉強をするときに大切なのは復習です。

そして復習の目的は「短期記憶から長期記憶に変換すること」です。

では短期記憶と長期記憶の特徴を紹介します。

短期記憶・・・短期的な記憶。貯蔵できる情報量に制限がある。

長期記憶・・・長期的な記憶。貯蔵できる情報量に制限がない。

どうすれば短期記憶を長期記憶に変えれるのか。これは記憶を司る脳の海馬という部分が関係してきます。

海馬は生きるのに必要でないと判断した情報は短期記憶としてすぐに抹消します。好きなことは覚えられるけど嫌いな勉強は覚えられないのは、海馬が好きなものは「有用」、嫌いなものは「不要」だと判断しているからです。

では、どうすれば海馬に「有用な情報」と判断させることができるのか。

これはズバリ!「繰り返す」ことです。

繰り返し海馬に入ってくる情報は海馬も「何回も情報入ってくるし必要」と判断します。そうすることで「短期記憶を長期記憶に変換する」ことができるんです。

また、脳に印象に残すためには「思い出す」ことが重要です。簡単に思い出しても印象に残りません。思い出すか思い出せないかのタイミングで復習をしたいですが、わざわざそんなこと意識しませんよね。

次は人の忘却に関する研究を見ていきたいと思います。

復習のタイミング ~忘却曲線~

次の話は「時間をかけず効率よく復習するためにはどうすればいいか」というお話です。

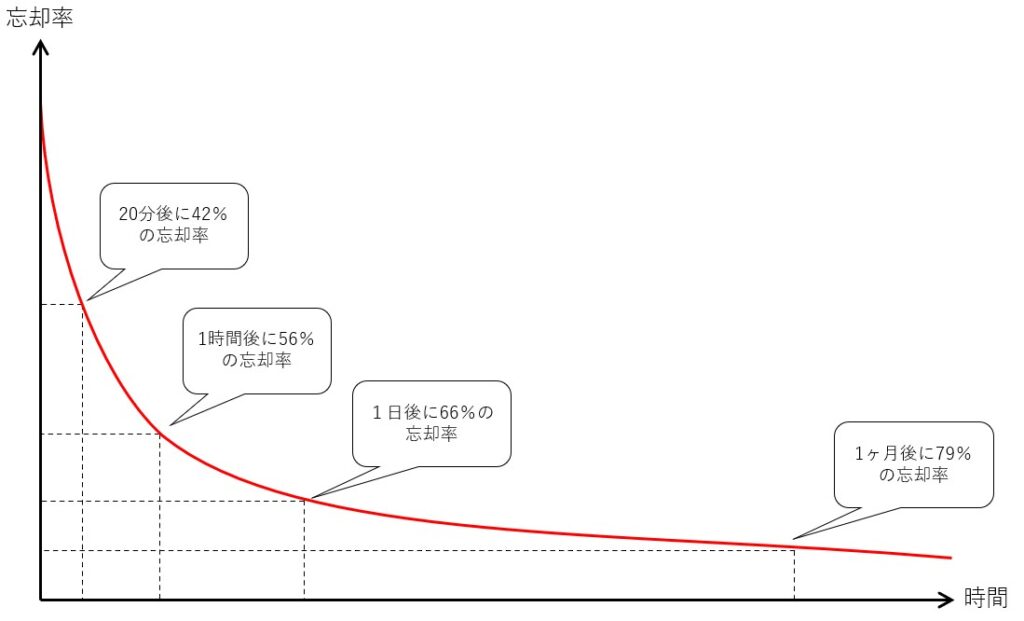

エビングハウスの忘却曲線のよくある勘違い

記憶の話をするときによく話題に上がるのがエビングハウスの忘却曲線です。

ここで勘違いされるのがグラフの縦軸を忘却率と考えてしまうことです。

他の記事やブログを見ていると「人は1時間で56%のことを忘れてしまう」と書いてあることが多いです。しかし、これは間違いです。

エビングハウスの忘却曲線は、記憶復元の節約率を表しています。

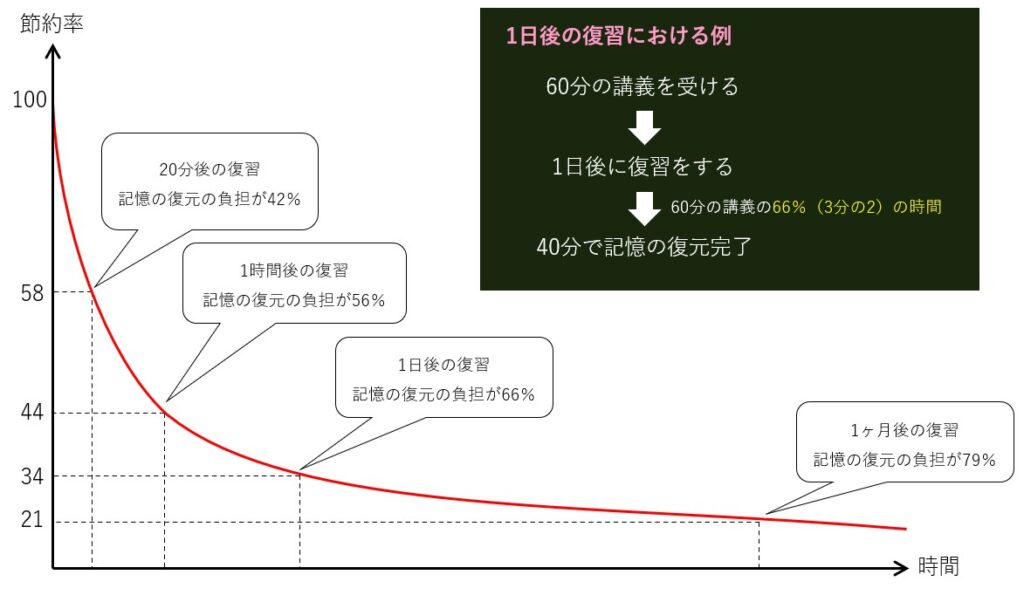

正しいエビングハウスの忘却曲線

正しい考え方のエビングハウスの忘却曲線はこちらです。

こう考えると全く違う意味になりますが、こちらが正確なエビングハウスの忘却曲線です。

図にも書いてある通り、エビングハウスの忘却曲線の縦軸は節約率であり、記憶の復元にどれだけの時間を費やすかというのを表しています。

今回は分かりやすいように講義というような形にしましたが、エビングハウスの実施した実験は単純記憶における実験でした。

まずはこちらを覚えてください。

わにら てしや るさしあ ぺぽの とにげ のへげは せぞつ えぜし のた

ゆうて いみや おうきむ こうほ りいゆ うじとり やまあ きらぺ

例えばこの無意味な文字列を覚えるのに30分かかったとします。1日後にもう一度この文字列を見せて覚えてもらいます。そうすると記憶の復元にかかった時間は20分(30分の66%の時間)でした。

20分後の場合、1週間後の場合、1ヶ月後の場合と実験を行ったところ、時間経過と記憶復元の節約率をグラフにすると上の図で示したような曲線型になるそうです。

もちろんすべての人が一律にこのような結果にはなりませんが、全体の平均をとるとこのような結果になるようです。

まずはこのことを知っておいてください。

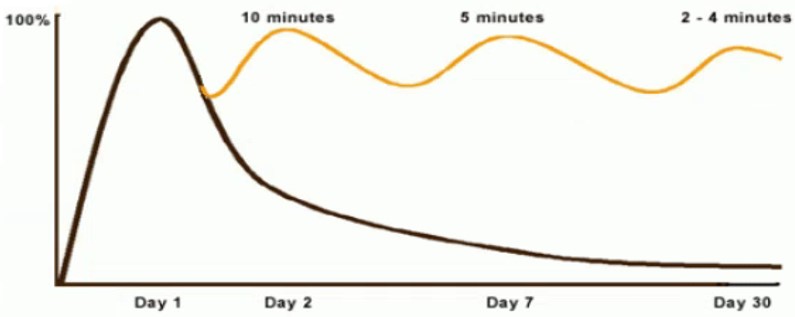

ウォータールー大学の人の忘却に関する研究

カナダのウォータールー大学が出した忘却曲線が下図になります。

ウォータールー大学は単純記憶ではなく、60分の講義で忘却曲線を考えています。エビングハウスの実験と違うのは短時間の復習を導入していることです。順に見ていきましょう。

Day 1 : 60分の講義を受講

Day 2 : 10分間の復習を行う(記憶を100%復元)

Day 7 : 5分間の復習を行う(記憶を100%復元)

Day 30 : 2-4分の復習を行う(記憶を100%復元)

一部の鋭い人は「エビングハウスの忘却曲線と話が違うじゃないか!1日後には66%の負担がかかるんじゃないのか!」と考える人もいると思います。簡単に2点補足します。まず、エビングハウスの実験は無意味な文字列の単純記憶の実験だったということ。次に、サンプル(実験を行った人)の違いがあるということを理解しておいてください。

分かること

・復習の時間が復習のたびに短くなる ⇒ 節約率が上昇している

・復習は1時的な記憶の復元ではなく、忘却率を減少させる

1回目の復習には6分の1の時間(10分)で、2回目の復習の時には12分の1の時間(5分)で、3回目の復習の時には30分の1の時間(2分)で記憶の復元が完了しています。

次に忘却曲線が緩やかになっているのが分かります。経過時間が片対数グラフのようになっているのでわかりにくいですが、覚えたて後、1回目の復習後、2回目の復習後では忘却曲線が明らかに緩やかになっています。

つまり短期記憶が復習をする度に長期記憶になってきているのがグラフから読み取れます。ウォータールー大学のこの研究から記憶復元の節約率、短期記憶から長期記憶への遷移というような勉強にとても大事なことが詰め込まれていました。

最適な 勉強法 まとめ

・短期記憶を長期記憶に変換するためにはなにより「繰り返し」

・最初の復習は翌日がベスト

・復習して思い出すたびに記憶は定着していく

人生100年時代、よく学んで、よく生きるために効率よく多くのことを学んでいきましょう。

コメント